“碳质押贷款”激活小微企业绿色转型

2025-07-14 搜狐

易碳家

摘要:在全球气候危机加剧与可持续发展理念深入人心的时代背景下,小微企业绿色转型已成为实现经济低碳化、生态友好化的关键环节。然而,受制于自身规模小、抗风险能力弱等因素,小微企业在绿色转型过程中普遍面临资金短缺困境。碳质押贷款作为绿色金融领域的创新产物,通过将企业碳资产转化为融资工具,为小微企业突破资金瓶颈、推进绿色转型开辟了新路径。

碳质押贷款,依据金融创新与环境经济学理论,是指企业将依法持有的碳配额或核证自愿减排量等碳资产作为质押物,向金融机构申请贷款的融资模式。深入研究碳质押贷款,对于推动小微企业绿色发展、实现“双碳”目标具有重要的理论与现实意义。本期千合财经将聚焦碳质押贷款对小微企业绿色转型的促进作用,系统阐释碳质押贷款的概念、范围及运作原理,运用真实数据剖析其发展现状,旨在为推动碳质押贷款助力小微企业绿色转型提供理论参考与实践依据。

碳质押贷款概述

碳质押贷款的质押范围主要涵盖国家分配的碳配额以及核证自愿减排量。国家分配的碳配额是基于企业历史碳排放情况、行业基准等因素确定的,不同行业、不同规模的企业所获得的碳配额各不相同。例如,传统高耗能的水泥行业企业,由于其生产过程中碳排放量大,所获得的碳配额通常相对较多;而一些新兴的低能耗电子信息产业企业,碳配额则相对较少。核证自愿减排量来源广泛,除了上述提到的可再生能源、林业碳汇项目外,还包括一些节能改造项目等所产生的减排量。只要这些减排量经过符合资质的第三方机构严格核证,均可纳入质押范围。

随着全国碳排放权交易市场的发展壮大,碳质押贷款市场规模也在逐步扩大。根据兴业银行公开资料,2014年9月兴业银行武汉分行与湖北宜化集团有限责任公司签署全国首笔碳配额质押贷款协议,以湖北省核发的211万吨碳配额作为质押担保,获批4,000万元贷款,此后碳质押贷款业务在全国范围内逐渐铺开。中国人民银行发布的《中国绿色金融发展报告(2024)》显示,截至2023年底,全国累计发放碳质押贷款金额已超过50亿元,涉及企业数量超过500家。其中,小微企业作为绿色转型的重要力量,参与碳质押贷款的数量占比约达到30%,且这一比例呈逐年上升趋势。

碳质押贷款运作原理

碳质押贷款的参与主体主要包括三方:排放单位(即小微企业)、金融机构和交易所。排放单位作为出质方,拥有碳资产且有融资需求,以其持有的碳配额或CCER作为质押物向金融机构申请贷款,同时需要向金融机构支付贷款利息,并向交易所支付存管费用。金融机构作为质权方,凭借专业的金融评估体系,对排放单位的碳资产价值以及还款能力等进行综合评估,在符合贷款条件的情况下,向排放单位提供资金,并获取利息收入作为回报。交易所则作为中立的第三方平台,为碳资产提供登记存管服务,确保碳资产权属清晰、交易规范,并向排放单位收取存管费用。

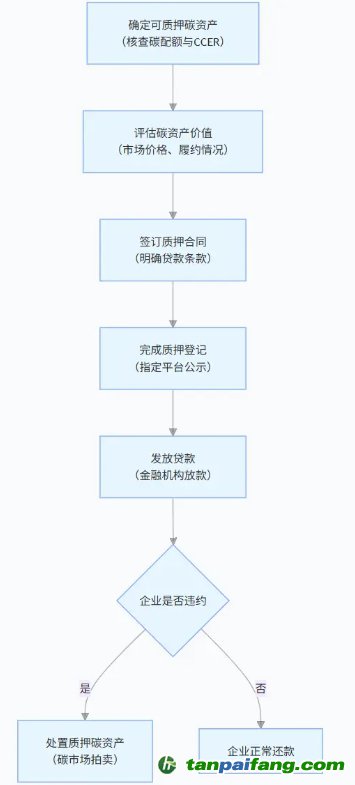

确定可质押碳资产

小微企业首先要对自身持有的碳资产进行全面梳理与精准评估。对于碳配额,需明确其获得的总量、已使用的数量以及剩余可用于质押的额度。例如,化工类A企业年初获得100万吨碳配额,经过半年生产运营,已使用30万吨,那么剩余70万吨可用于评估是否符合质押条件。

评估碳资产价值

这是碳质押贷款运作中的关键环节。碳资产的价值并非一成不变,而是受到多种复杂因素的影响。一方面,碳市场的价格波动对其价值影响显著。碳配额和CCER的市场交易价格时刻处于动态变化中,当市场上碳配额或CCER供不应求时,价格上涨,反之则价格下跌。另一方面,企业自身的碳排放履约情况也至关重要。若企业一直严格遵守碳排放规定,按时完成碳排放履约任务,其碳配额的价值相对更有保障。金融机构通常会运用专业的评估模型和工具,综合考虑这些因素,对可质押的碳资产价值做出相对准确的评估。

签订碳资产质押合同

在确定了可质押的碳资产数量及准确评估其价值后,小微企业与金融机构进行深入协商并签订正式的质押合同。质押合同是具有法律效力的重要文件,其中明确规定了诸多关键事项。包括质押的碳资产具体数量、所申请贷款的金额、贷款的期限、贷款利率、还款方式等。同时,合同中还会详细约定双方的权利和义务,特别会明确指出若企业到期无法偿还贷款,金融机构有权按照相关规定和合同约定处置质押的碳资产以收回贷款本息。

完成碳资产质押登记

签订合同之后,按照国家相关政策规定和既定流程,需要进行质押登记手续。质押登记是保障质押法律效力以及交易透明度的必要举措。通常是在指定的碳交易平台或者相关政府管理部门进行登记,将质押的详细信息,如质押的碳资产类型、数量、出质方和质权方信息等进行公示。这样一来,碳市场的其他参与者都能清楚知晓该碳资产已处于质押状态,有效防止后续可能出现的权益纠纷。

发放贷款

金融机构在完成对碳资产的全面评估、与企业签订质押合同以及在指定平台或部门完成质押登记公示等一系列严谨程序后,若经过内部审核认定各方面条件均符合贷款发放要求,就会依据质押合同约定的金额、期限等向小微企业发放贷款。小微企业获得贷款资金后,可将其用于绿色生产技术改造、节能减排设备购置等绿色转型相关项目。

后续处置(若企业违约)

如果企业在贷款到期时未能按照合同约定偿还贷款本息,那么金融机构就会依据质押合同所赋予的权利,对质押的碳资产进行处置。处置方式通常包括在碳市场上公开出售质押的碳资产等。

图1:碳质押贷款运作原理图示

碳质押贷款助力路径

技术升级资金融通

小微企业可将持有的碳配额或经第三方权威机构核证的温室气体减排量作为质押物,与金融机构签订专项贷款协议。该融资模式以资金注入为驱动,推动企业淘汰高耗能设备、改造生产工艺,形成“融资—技改—降碳—增配额—再融资”的绿色生产可持续发展闭环。

供应链协同融资

以行业龙头企业完善的碳账户体系为依托,金融机构搭建基于碳质押的供应链金融服务平台。在上游,原材料供应商可凭借与核心企业签订的绿色采购协议,以及未来预期的碳收益权作为质押,申请用于采购环保原材料的专项贷款;下游经销商则可通过质押绿色物流运输产生的碳减排量,获取优化仓储设施的资金支持。

绿色项目创新

针对处于研发初期、具有较大低碳技术创新潜力的项目,金融机构推出“碳配额-知识产权”组合质押融资模式。该模式将企业持有的碳配额与自主研发的知识产权作为复合质押物,不仅拓宽了企业的融资渠道,还实现了技术成果转化与低碳价值创造的有机结合。为降低融资风险,金融机构引入专业的技术评估团队,从技术创新性、市场应用前景、专利法律状态等维度,对知识产权的市场价值和技术成熟度进行科学评估;同时与碳资产估值机构协同,构建动态的质押物价值评估体系,定期对质押物价值进行重估,确保融资安全。

总结与展望

碳质押贷款作为一种创新的绿色金融产品,为小微企业的绿色转型注入了强大动力。它不仅为小微企业提供了新的融资渠道,盘活了企业的碳资产,还通过市场机制引导资金流向节能减排项目,推动了小微企业的绿色发展。未来,需要政府、金融机构、企业以及相关监管部门共同努力,完善政策体系,加强市场监管,提高碳市场的活跃度和透明度,进一步推动碳质押贷款业务的健康、可持续发展,让更多的小微企业受益,助力我国实现碳达峰、碳中和的宏伟目标。

阅读