1979—2016年四川盆地低涡的气候特征分析

2020-02-19 气候变化研究进展

易碳家

DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2019.051

刘冲, 赵平. 1979—2016年四川盆地低涡的气候特征分析 [J]. 气候变化研究进展, 2020, 16 (2)

Liu C, Zhao P. Climatological characteristics of Sichuan Basin vortex during 1979‒2016 [J]. Climate Change Research, 2020, 16 (2)

西南涡是形成于我国青藏高原东部及四川盆地的α中尺度低压系统,是仅次于台风及其残留低压的影响我国暴雨的天气系统。

西南低涡形成发展常常带来大风、暴雨、雷暴等灾害性天气,我国许多重大暴雨灾害天气过程都与西南低涡密不可分,例如1981年7月11—15日四川盆地发生的特大暴雨,1998年夏季长江中下游地区的暴雨洪涝灾害。

以往关于西南低涡的研究常常以个例分析为主,并且所用资料的分辨率较粗,不能很好地反映西南涡的细微结构特征。

本文利用1979—2016年较高分辨率的ERA-Interim再分析资料,对生成于四川盆地的西南涡的发生和发展进行了较为系统的统计研究,研究了夏季长生命史四川盆地低涡的移动路径、垂直结构及降水。

主要结论

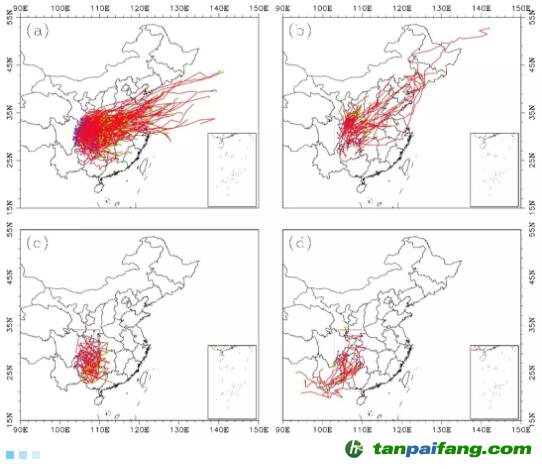

四川盆地的西南低涡在6月生成最多,7月发展最强,可分为东移型、东北移型、东南移型、西移型和少动型,其中东移型、东南移型、少动型低涡生成个数的峰值在6月,而东北移型和西移型低涡生成个数的峰值在7月;东北移型发展最强,少动型最弱;

从垂直结构看,除西移型外,四川盆地低涡都呈现出随高度向西北或向西倾斜的特征,在对流层低层为冷性结构,中层为暖性结构;东移型、东北移型、西移型低涡的正涡度区在垂直方向伸展更高;除东南移型、西移型低涡的强上升区与低涡中心重合外,其余类型的最强上升运动区位于低涡中心东侧;

从降水特征看,除西移型外,其余类型低涡降水中心均位于其移动路径东侧或东北侧,其中东北移型低涡成熟期6 h累计降水量最大。

上述结果加深了对西南低涡精细化特征的认识,可以为预报员认知和预报西南低涡天气提供重要参考。

移出源地的四川盆地低涡的移动路径(蓝色点表示低涡生成位置,绿色点表示低涡消亡位置,红色线表示低涡的移动路径)(a)东移型;(b)东北移型;(c)东南移型;(d)西移型

阅读